目次

1:オンデマンド配信とは?

2:ライブ配信との違い

3:オンデマンド配信のメリット

4:オンデマンド配信のデメリット

5:オンデマンド配信の活用事例

6:オンデマンド配信のやり方

7:オンデマンド配信の成功ポイント

8:動画配信プラットフォームを活用しよう

9:動画配信おすすめ記事Pick Up

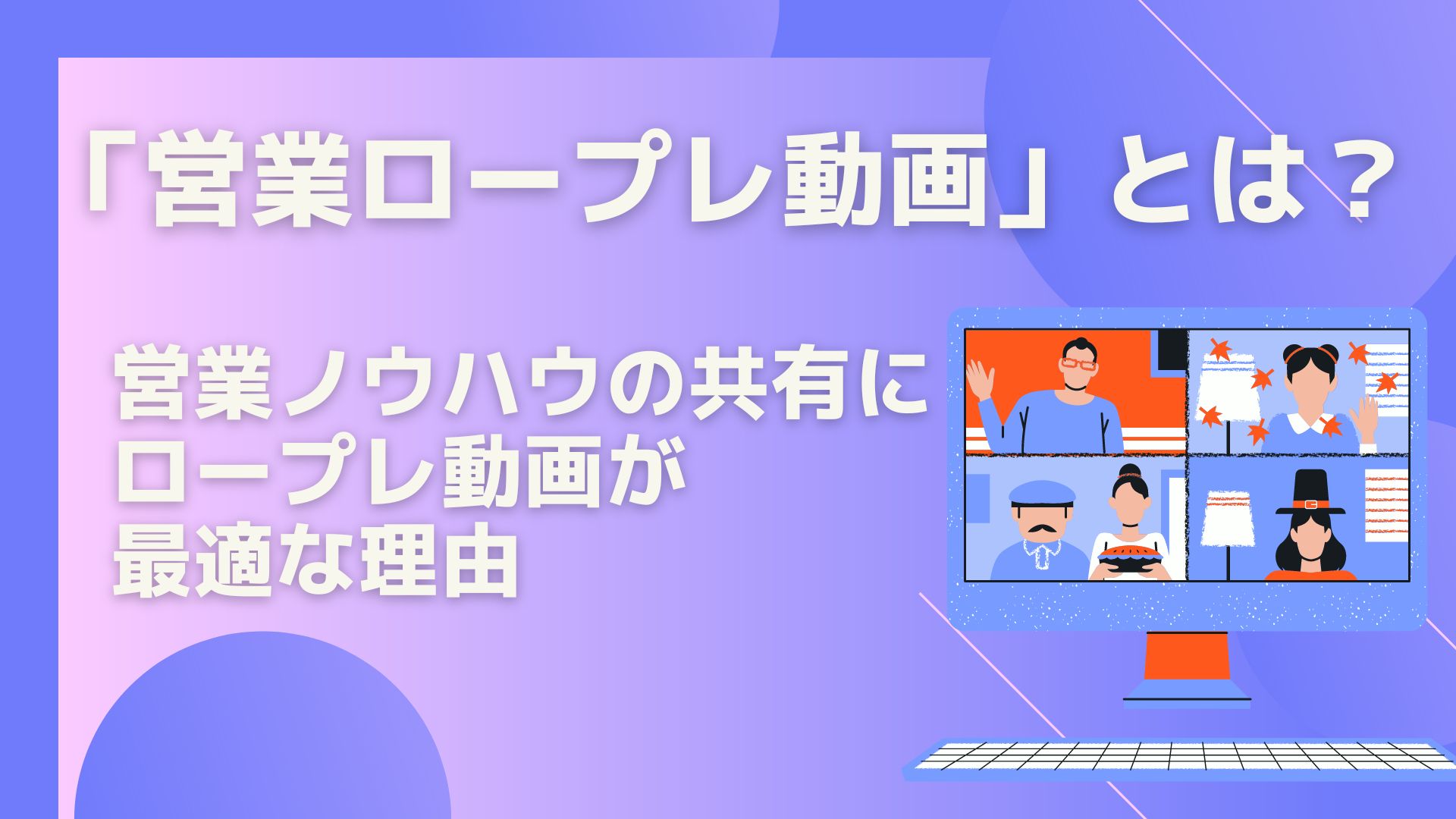

オンデマンド配信とは?

オンデマンド配信とは、視聴者が見たい時に、見たいコンテンツを自由に選んで視聴できる配信方式のことです。

テレビのように決められた時間に放送されるのを待つ必要がなく、インターネットを通じて、いつでもどこでも好きな動画コンテンツを視聴できるのが最大の特徴です。

一般的には「ビデオオンデマンド(VOD: Video On Demand)」とも呼ばれ、NetflixやHulu、Amazon Prime Videoといった有料の動画配信サービスや、YouTubeなどの無料動画サイトもオンデマンド配信の代表例です。

オンデマンド配信の特徴

1.視聴時間の自由度が高い

視聴者は自分の都合の良い時間にコンテンツを視聴できます。

2.視聴場所を選ばない

インターネットに接続できる環境があれば、パソコン、スマートフォン、タブレット、スマートテレビなど様々なデバイスで視聴可能です。

3.コンテンツの選択肢が豊富

事前に用意された多くの動画コンテンツの中から、自分の興味や関心に合わせて自由に選べます。

4.再生操作の自由度が高い

一時停止、早送り、巻き戻し、繰り返し再生などが自由にできます。

5.高品質なコンテンツ

事前に編集・制作されているため、質の高い映像や音声を提供できます。

オンデマンド配信の活用シーン

1.動画配信サービス

Netflix、Hulu、Amazon Prime Videoなど。

2.YouTubeなどの動画共有プラットフォーム

個人の投稿動画や企業チャンネルなど。

3.企業のeラーニング

社員研修や教育コンテンツの配信。

4.イベントのアーカイブ配信

セミナーや講演会などの後日配信。

5.自治体や公共機関の情報発信

地域情報や手続き案内などを動画で配信。

ライブ配信との違い

「ライブ配信」とは、インターネットを通じて、映像や音声をリアルタイムで視聴者に向けて配信することです。

テレビの生放送のように、配信者と視聴者が同時に同じコンテンツを共有し、多くの場合、コメント機能などを通じて双方向のコミュニケーションを取ることができます。

そこで、オンデマンド配信とライブ配信の違いを以下の表で、それぞれの特徴を比較してみました。

| 項目 | オンデマンド配信 | ライブ配信 |

|---|---|---|

| 視聴タイミング | 視聴者が好きな時に視聴できる | リアルタイムで同時に視聴する |

| コンテンツ | 事前に録画・編集される動画コンテンツ | その場でリアルタイムに撮影・生成される映像・音声 |

| コミュニケーション | 基本的には一方通行(コメント欄などで後から交流は可能だが、即時ではない) | リアルタイムなコミュニケーションが可能(チャット、コメントなど) |

| 臨場感 | 低い(いつでも見られるため) | 高い(その場の空気感や一体感を共有) |

| 編集 | 事前に時間をかけて編集・修正が可能 | リアルタイムのため、基本的に編集はできない |

| コンテンツの品質 | 編集で調整可能なので、高品質なものを提供しやすい | 編集ができないうえに、配信環境や機材、回線状況にも左右される |

| トラブル | 配信途中のトラブルは少ない | リアルタイムでの機材トラブルや回線不良のリスクあり。 |

| 視聴者の利便性 | 非常に高い(いつでも、どこでも、何度でも) | 配信時間に合わせる必要がある(見逃す可能性がある) |

| 配信側の手間 | 事前準備・編集に時間がかかる | リアルタイムでの対応力や臨機応変さが求められる |

| 収入 | 定額制、都度課金、広告収入など | 投げ銭、スパチャ、有料チケット、広告収入など |

オンデマンド配信のメリット

視聴者目線

1.いつでも視聴可能(時間的制約がない)

視聴者は自分の都合の良い時間に、コンテンツを視聴できます。深夜でも早朝でも、通勤中でも休憩中でも、好きな時にアクセスできます。ライブ配信のように「見逃し」の心配がありません。

2.どこでも視聴可能(場所的制約がない)

インターネットに接続できる環境があれば、PC、スマートフォン、タブレット、スマートテレビなど、様々なデバイスで視聴できます。自宅だけでなく、外出先からも視聴可能です。

3.視聴ペースを自由に調整できる

一時停止・再生・巻き戻し・早送り: 自分のペースで学習したり、見逃した箇所を巻き戻したり、興味のない部分を早送りしたりできます。また理解を深めたい部分や、気に入ったシーンを何度でも繰り返し視聴できます。

4.豊富なコンテンツ選択肢

多くのオンデマンドサービスでは、様々なジャンルの膨大なコンテンツが提供されており、視聴者は自分の興味や気分に合わせて視聴コンテンツを自由に選べます。

サービス提供者側

1.高品質なコンテンツ提供が可能

・事前制作・編集・修正が可能

撮影後に時間をかけて編集できるため、不要な部分をカットしたり、映像や音声の品質を向上させたり、エフェクトやテロップを追加したりして、完成度の高いコンテンツを提供できます。

・撮り直しが可能

失敗した部分や改善したい部分は、何度でも撮り直して完璧な状態にできます。

2.安定した配信が可能

事前にアップロード・エンコードされているため、ライブ配信のようにリアルタイムでの回線状況や機材トラブルによる映像・音声の乱れが少ないです。

3.長期的なコンテンツ資産になる

一度制作すれば、期間の制限なく配信し続けることができ、継続的に多くの視聴者に見てもらうことが可能です。

教育コンテンツやセミナー動画などは、定期的に内容を見直して更新するだけで、常に最新の情報を届けられます。

4.ライブなどのアーカイブ配信も可能

ライブイベントやセミナーなどをオンデマンド形式で残すことで、当日参加できなかった人や、もう一度見たい人が後から視聴できるようになります。

オンデマンド配信のデメリット

視聴者目線

1.リアルタイムなコミュニケーションが不可能

ライブ配信のように、視聴者からのコメントや質問にその場で答えることができません。

配信者と視聴者、あるいは視聴者同士のリアルタイムな交流による一体感や盛り上がりが生まれにくいです。

視聴者がリアルタイムで疑問を解消できないため、別途FAQや問い合わせ対応が必要になる場合があります。

2.臨場感や一体感が低い

「今、そこで起こっていること」を体験、体感する感覚がないことで、例えばスポーツ中継や音楽ライブのような生放送ならではのドキドキ、ワクワクといった興奮や熱気を感じにくいです。またSNSでの同時多発的な盛り上がりやトレンドになりにくい傾向があります。

3.モチベーション向上、維持の難しさ

いつでも見られるため、「後でいいや」と視聴を先延ばしにしてしまい、結局見ないまま終わってしまうことがあります。特に教育コンテンツなど、視聴者の自主性に委ねられるものほど、この傾向が顕著に出やすいです。

配信者目線

オンデマンド配信の配信者側のデメリットは、主に以下の点が挙げられます。

1.高い制作コストと時間

高品質なオンデマンドコンテンツを制作するには、企画、撮影、編集、ナレーション、効果音、BGMの選定など、多くの工程と専門的なスキルが必要です。これには相応の時間と費用がかかります。ライブ配信のように「撮りっぱなし」というわけにはいかないため、制作負担が大きくなりがちです。

2.視聴者の反応把握が遅れる

視聴者の反応(例:笑い、驚き、共感)をリアルタイムで感じ取ることができないため、コンテンツが視聴者にどのように受け止められているかを即座に判断することが困難です。

3.コンテンツ管理とアーカイブの負担

大量の動画コンテンツを管理し、常に最適な状態に保つための手間がかかります。古いコンテンツの非公開化や、最新情報への差し替え作業などが発生します。

オンデマンド配信の活用事例

当社お客様でオンデマンド配信を活用いただいている事例をいくつかご紹介します。オンデマンド配信活用の参考にぜひなさってください。

【大東建託株式会社様】チラシから動画へ、オーナー様や社員向けの動画活用の推進事例

【株式会社LAVA International様】研修動画以外も、楽しめる動画を共有し合うことで社内を活性化

【株式会社エス・ピー・ネットワーク様】社内研修・お客様セミナーで受講率9割を実現

【学校法人早稲田大学様】1日2万UUの動画視聴に耐える堅牢な配信環境を実現!

オンデマンド配信のやり方

オンデマンド配信のやり方は、大きく分けて以下のステップで進めます。

動画コンテンツの制作

これがオンデマンド配信の肝となります。

1.企画・構成

何を伝えたいのか、誰に伝えたいのか、目的とターゲットを明確にします。5W1Hを決めて動画の構成(台本、スライド、演出など)を練ります。必ず絵コンテに落とし込むことをおすすめします。

2.機材の準備

・カメラ

スマートフォンでも可能ですが、より高品質な映像を目指すならデジタルカメラ、ビデオカメラ、Webカメラなどを用意することをおすすめします。

・マイク

良い音質は視聴体験に直結します。カメラ内蔵マイクではなく、外付けマイク(ピンマイク、卓上マイクなど)を用意することをおすすめします。

・照明

顔や被写体を明るく照らすことで、より見やすい映像になります。簡易的なリングライトなどでも効果があります。

・パソコン

撮影した動画を取り込み、編集するための機能やソフトが必要です。

3.撮影場所、環境の準備

明るさ、雑音の少なさ、背景などに気を配りましょう。

4.撮影

絵コンテに基づいて動画を撮影します。

5.編集

撮影した素材を編集し、見やすい動画に仕上げます。

【主な編集作業】

・不要な部分のカット

・テロップ(文字表示)や字幕の追加

・BGMや効果音の挿入

・画像の挿入、スライド表示

・明るさ、色調補正

・音声の調整(ノイズ除去、音量調整など)

・オープニング、エンディングの作成

6.著作権・肖像権の確認

使用するBGM、画像、映像、出演者の肖像などについて、必ず著作権や肖像権の許諾を得るか、商用利用可能な素材を使用しましょう。特にオンデマンド配信は長期的に公開される可能性があるため、トラブルにならないよう注意が必要です。

動画配信方法の選定とアップロード

制作した動画を視聴者に届けるための配信方法を選び、動画をアップロードします。

1.配信方法の種類

無料の動画共有サイト

・YouTube

最も手軽に始められ、幅広い層にリーチできます。限定公開や非公開設定も可能ですが、完全にアクセスを制限するのは難しい場合があります。セキュアな動画を企業が上げる場合は、リスクがあります。

有料の動画配信プラットフォーム/企業向け動画配信システム

・動画ポータルサイト構築サービスの利用

大量の動画を整理して提供したい場合や、会員限定配信など、より高度な機能やセキュリティが必要な場合に利用します。視聴ログの分析機能なども充実しています。(例: クラウド型動画配信プラットフォーム、Eラーニングシステムなど)

プラットフォームから提供される埋め込みコード(iframeなど)を使って、自社のウェブサイトに動画を掲載することも可能です。

2.動画のアップロード

選定した配信方法の使い方に従って、完成した動画ファイルをアップロードします。アップロード後、選定した配信方法のシステムで視聴に適した形式に変換(エンコード)されます。

3.公開設定

公開範囲(一般公開、限定公開、パスワード保護、非公開など)を設定します。特に限定的な公開をしたい場合は、プラットフォームのセキュリティ機能を確認しましょう。

視聴者への共有と告知

作って終わりではなく、制作した動画を視聴者に見てもらうための準備が必要です。

1.視聴URLの取得

アップロードが完了すると、動画の視聴URLが発行されます。

2.共有・告知

・サムネイルと説明文

視聴者の興味を引く魅力的なサムネイル画像と、動画の内容を簡潔に説明する文章を用意します。

・URLの共有・告知

メール、SNS、メッセージアプリなどで視聴URLを共有・告知します。

・告知活動

事前に自社のウェブサイト、SNS、プレスリリース、メールマガジンなどで告知を行い、視聴を促します。

(必要に応じて)視聴後のフォローアップ

1.視聴ログの分析

視聴回数、視聴完了率、視聴者のデバイス、視聴地域などを分析し、今後のコンテンツ制作やマーケティングに活かします。

2.アンケートの実施

視聴後にアンケートを実施し、コンテンツへの評価や改善点、視聴者のニーズなどを把握します。

3.問い合わせ対応

視聴者からの質問や意見に対応する窓口を設けます。

オンデマンド配信の成功ポイント

オンデマンド配信を成功させるためには、そのメリットを最大限に活かしつつ、デメリットを補うような工夫が必要です。以下に、オンデマンド配信の成功ポイントをいくつかご紹介します。

企画・コンテンツの質を高める

1.明確な目的とターゲット設定

誰に何を伝えたいのか、視聴後にどうなってほしいのかを明確にする。漠然とした内容ではなく、特定の課題解決や情報提供に特化することで、視聴者の満足度を高めましょう

ターゲット層のニーズ、興味、視聴環境(PCかスマホかなど)を深く理解し、それに合わせた内容、構成、長さ、表現方法を検討しましょう。

2.魅力的な内容と構成

・冒頭のヒキ

最初の数十秒で視聴者の興味を惹きつけ、最後まで見てもらうための工夫が重要です。問いかけ、結論の提示、魅力的な映像などで心を掴みましょう。

・飽きさせない構成

長時間コンテンツの場合、チャプター機能(タイムスタンプ)を活用して、視聴者が興味のある部分にスキップできるようにしたり、休憩を挟んだりするなどの工夫も有効です。

・分かりやすさ

専門用語の乱用を避け、図やグラフ、アニメーションなどを活用して視覚的に理解しやすい内容にしましょう。

・ストーリー性

単なる情報の羅列ではなく、ストーリーや事例を交えることで、視聴者の記憶に残りやすくしましょう。

3.高品質な映像と音声

オンデマンド配信は繰り返し視聴される可能性があるため、映像の美しさ、音声のクリアさは非常に重要です。プロフェッショナルな印象を与えるためには、ある程度の機材投資や編集スキルが必要です。特に音声は、聞き取りにくさが離脱に直結するため、クリアで適度な音量を心がけましょう。

視聴体験を最適化する

1.選定した配信方法のUIUX

動画を視聴するプラットフォームが、直感的で使いやすいものであることも重要です。検索機能、関連動画の表示、再生履歴、レコメンド機能などが充実していると良いでしょう。

デバイス(PC、スマホ、タブレットなど)に合わせた最適化がされているかも確認しましょう。

2.視聴環境

様々なネットワーク環境(Wi-Fi、モバイルデータ通信)やデバイスに対応できるよう、複数の画質オプション(高画質、標準画質など)を提供できると視聴体験が改善するでしょう。

字幕機能の提供も、視聴者層を広げる上で有効でしょう。

認知度向上と集客

1.効果的なプロモーション

コンテンツ制作と同じくらい、集客は重要です。SNS、メールマガジン、自社ウェブサイト、広告などを活用して、動画の存在をターゲットに広く知らせましょう。

魅力的なサムネイル画像とキャッチーなタイトルは、クリック率を大きく左右します。

動画の一部を切り出してショート動画としてSNSで公開し、本編への誘導を図るのも効果的でしょう。

2.VSEO対策

YouTubeなどの検索エンジンを持つプラットフォームで公開する場合、タイトル、説明文、タグなどに適切なキーワードを盛り込むことで、検索からの流入を増やせます。

視聴後の分析と改善

1.視聴データの活用

多くの配信プラットフォームには、視聴回数、視聴完了率、視聴者の離脱ポイント、視聴デバイス、視聴地域などの分析機能が備わっています。これらのデータを定期的に確認し、コンテンツの強みや弱みを把握しましょう。例えば、特定の箇所で離脱が多い場合は、その部分の構成や内容を見直しましょう。視聴完了率が低い場合は、動画全体の長さを短くすることを検討しましょう

2.アンケートやフィードバック

視聴後にアンケートを実施したり、コメント欄を設けてフィードバックを募ったりすることで、視聴者の生の声を聞き、次回のコンテンツ改善に役立てましょう。

3.PDCAサイクルを回す

企画 → 制作 → 配信 → 分析 → 改善、というサイクルを継続的に回すことで、より質の高いオンデマンドコンテンツを提供できるようになります。

ライブ配信との連携(疑似的な交流)

オンデマンド配信単体ではリアルタイムな相互作用は難しいですが、工夫次第で擬似的な交流を生み出すことができます。

1.コメント欄の活用

視聴者がコメントを残せるようにし、定期的に返信したり、質問に答える動画を別に用意したりしましょう。

2.定期的なQ&Aセッション

ライブ配信で視聴者からの質問に答えるQ&Aセッションを定期的に設けましょう。

3.インタラクティブ要素の組み込み

動画内にクイズやアンケート機能を組み込めるプラットフォームの利用を検討しましょう

これらのポイントを踏まえることで、オンデマンド配信の成功確率は格段に高まるでしょう。

動画配信プラットフォームを活用しよう

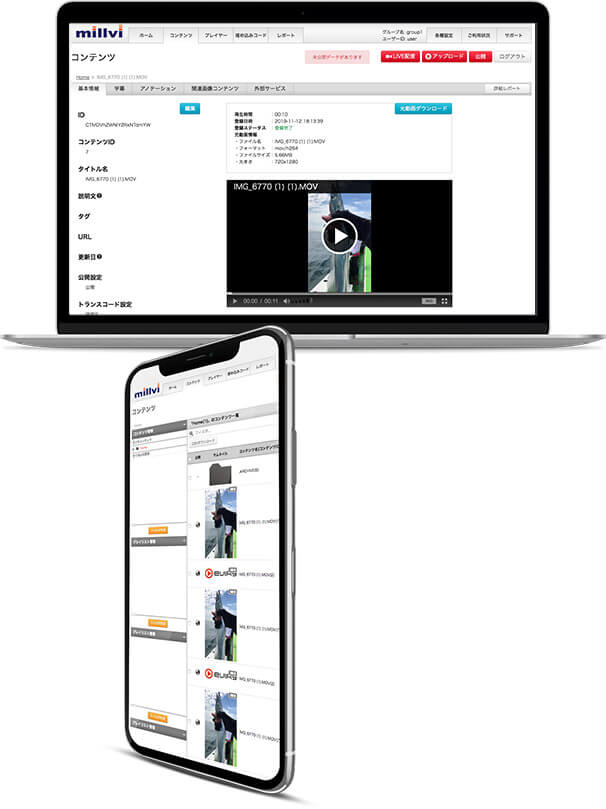

これから動画配信を考えている方には、私たちが提供する「millvi」をおすすめしています。

millviでは、すでに自社サイトがあるというお客様に対して、十分なデータ転送量とストレージのあるストリーミング用のサーバーをご提供しています。動画配信に欠かせない機能も用意しており、サポート体制もバッチリです。

「自社サイト制作も動画配信もこれから始める」という方には、どちらもまとめてサポートする「millviポータル」もご用意しています。「動画配信をプロに相談したい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

<安定した動画配信なら「millvi(ミルビィ)」へおまかせ>

導入実績700社を誇る、国産のクラウド型動画配信システム「millvi(ミルビィ)」。 ITに詳しくない方にも分かりやすいUI・UXや、日本語でのサポート対応があり、ご導入が初めての方にも安心してご利用いただけます。 会員向けの動画共有ポータルサイト「millviポータル」や動画販売ECサイト「millviポータルEC」など、さまざまなニーズにご対応。詳しくは、サービスページまで。

動画配信おすすめ記事Pick Up

- ・【初心者向け】動画配信システムの仕組みとは?裏側をお見せしながらわかりやすく解説!

- ・社内研修を動画配信する方法、メリットデメリット、チェックポイント。さらに「動画配信プラットフォーム」を利用する4つの効果

- ・会員限定の動画サイトの作り方!必要なのはこの2つの機能です

- ・社内報になぜ動画?動画が従業員のエンゲージメントを高める理由とは?事例もご紹介

- ・動画でもっと伝わりやすく!社内報で使える「ネタ」をまとめてご紹介

- ・動画配信プラットフォームとは?おすすめ26選を比較!企業が使う理由、選定方法などもご紹介

- ・YouTubeの社内利用はNG?社内の研修や共有を動画で安全に行うには

- ・研修動画の作り方を解説!注意点、よくある質問もご紹介

- ・パワーポイントを使った研修動画の作り方。メリットデメリット、注意点もご紹介

- ・経験者が語る新人研修に動画を使うメリットデメリットや成功事例、注意点、対面型研修との違い。

- ・【2025年最新】企業向け動画配信システムおすすめ22選!目的・選定方法・比較ポイントを徹底解説

03-6452-8917

03-6452-8917 シェア

シェア ツイート

ツイート