最終更新日:2023年12月8日

研修の目的と目標には、それぞれに設定方法があります。研修を企画する際に目的・目標の設定を設定することで、実施効果を最大化でき、改善もしやすくなります。今回は、研修の目的と目標の違いを踏まえたうえで、その設定方法について具体例を交えながら解説していきます。

▶ 関連記事:【社内研修の前提知識】効果的な研修の設計手順と施策効率アップのポイント

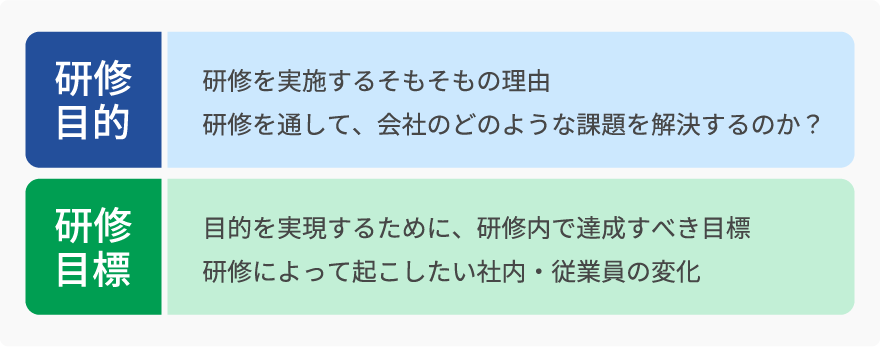

研修の目的設定と目標設定の違い

研修の目的設定と目標設定には、大きな違いがあります。

研修の目的は、自社の課題を解決、改善するために必要とされることを受講者(従業員)に学ばせることです。業務上不可欠とされる知識や技術、考え方などの基本的なスキルはもちろんのこと、市場や業界、社会の変化などによって必要となるものもあります。

それに対して目標は、会社の課題解決という目的に向かって、研修後に受講者がどのような状態へと変化しているべきかを決めておくことです。会社の課題を解決するうえで必要なスキルの習得や実務レベルの向上など、研修のなかで受講者が達成すべきことを設定しておきます。

研修目的の設定方法と具体例

では早速、研修目的の設定方法を具体的な例とともに見ていきましょう。研修目的を見誤ってしまうと、求められていない研修を実施することになってしまいかねません。

自社の課題を明確にする

自社の課題を洗い出すには、大きく2つの方法があります。

- ● トップダウンによるアプローチ

- ● ボトムアップによるアプローチ

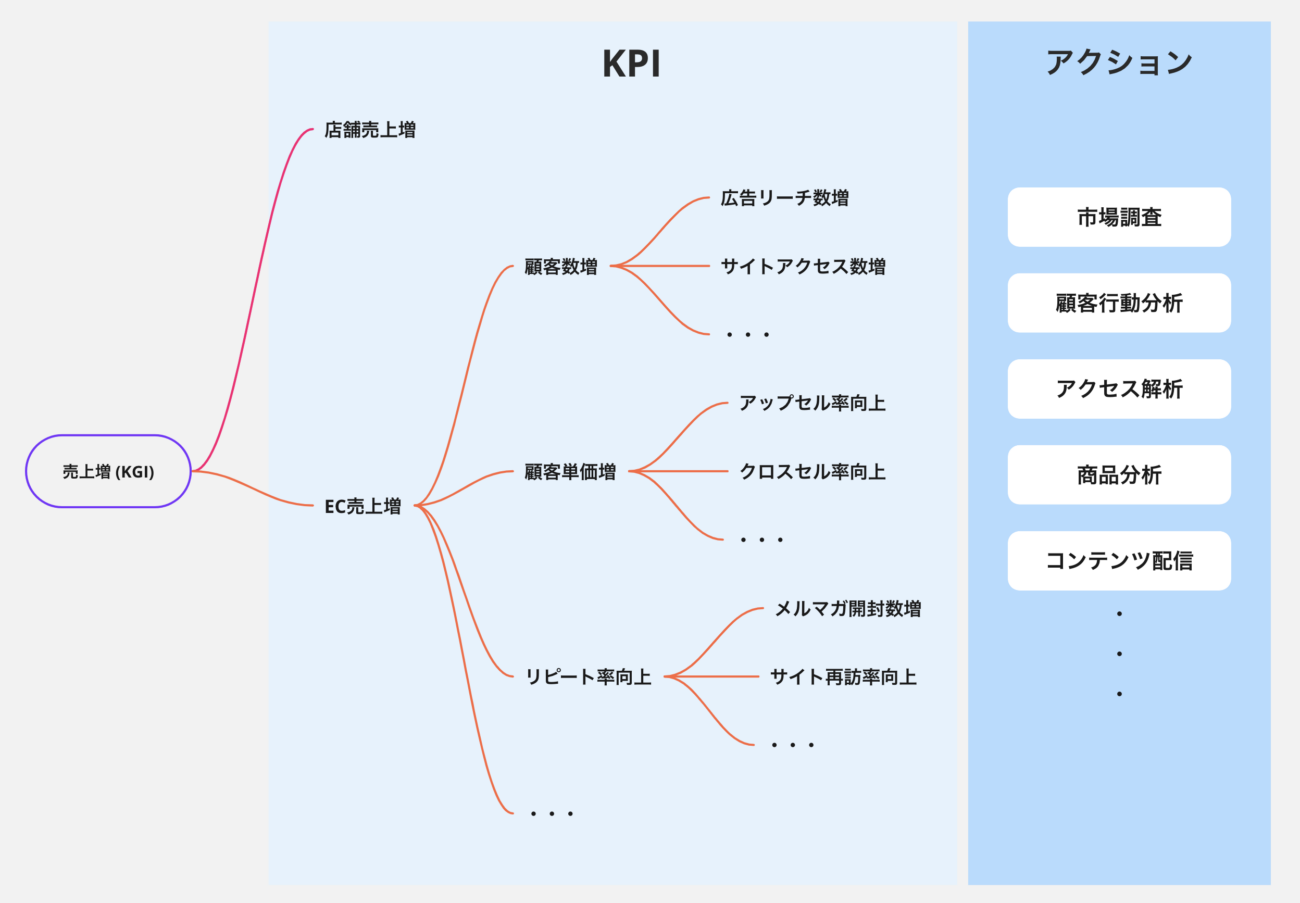

トップダウンによるアプローチは、中長期の経営戦略や人材育成計画に基づき、経営層が決めた方針に沿って具体的な研修へと落とし込んでいく手法です。経営戦略に基づく各部署の行動計画では、多くの場合KGI(重要目標達成指標)が設けられています。このKGIが課題です。

そのKGI達成のために必要なアクションは細分化・具体化され、どのアクションを実現するためのものなのかという関係性がツリー状に示されます。各アクションには、KPI(重要業績評価指標)という指標が設けられ、設定された数値目標とその進捗管理に使われます。

ここで重要なのは、KPIをツリー化したときに、設定した課題が研修によって解決・改善可能かどうかを明確にしておくことです。また、売上や営業成績、リスクマネジメント、コミュニケーションなどのジャンルや、管理職・担当者など従業員の役割によってどのような課題を設定すべきか変わってきます。

ここでは、売上の増加をKGIとした場合のKPIの例をご紹介します。

売上増という課題に対し上図のようなKPIツリーがあったとして、売上が伸びてきているEC販売を強化するケースを考えてみましょう。さまざまなアプローチがありますが、「既存顧客のリピート率」に問題がないのであれば、注力すべきKPIは「顧客数の増加」と「顧客あたりの購入金額の上昇」であると言えるでしょう。その場合、広告運用の成果やサイト流入後の購買行動を幅広く分析できる「アクセス解析」の重要度が高く、研修の内容やゴールも「アクセス解析手法の教育や業務遂行力の向上」に設定すべきと判断できます。

次に、ボトムアップによるアプローチを見てみましょう。トップダウンだけではなく、日々働く従業員にとって必要なスキルを提案し、研修実施へとつなげることも大切な業務といえます。この場合、売上実績の推移や製品・サービスの品質課題といった実際のデータに加えて、顧客や取引先、社内へのヒアリング、アンケート、SNSの投稿などを引用して、従業員に研修を行う必要があることを経営層に説得してもらわなければなりません。

研修目標の設定方法と具体例

研修目標とは、会社の課題解決という目的のために実施した研修を通して、受講者にどのように変化してほしいかを決めておくことです。研修目標の設定には、いくつかのポイントがあります。

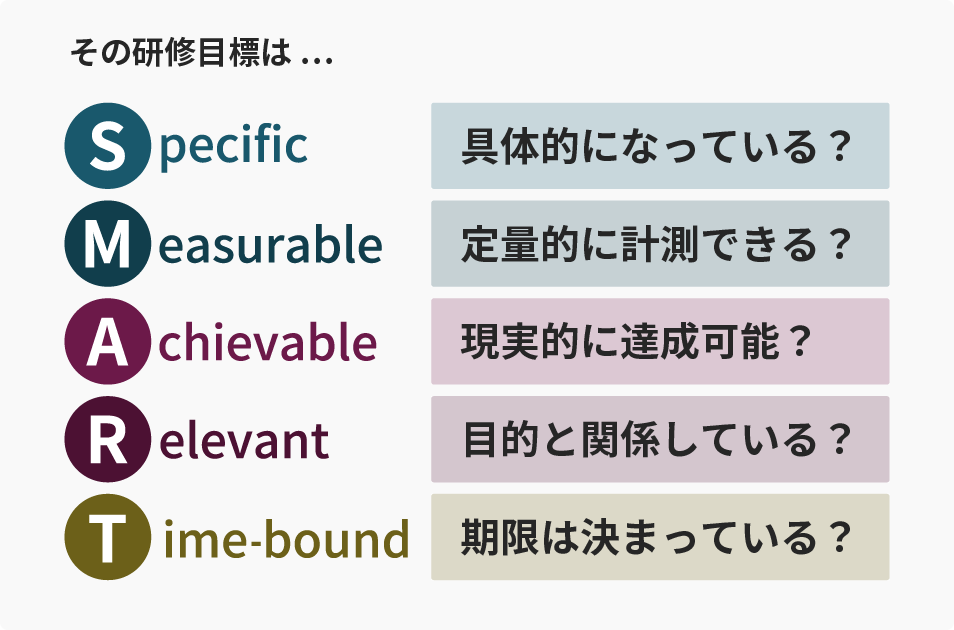

定量的な目標設定によく使われるSMARTの法則

目標設定の手法としてよく知られているのは、SMART(スマート)の法則です。次の5つの英単語の頭文字からきています。

■ Specific(その研修目標は具体的か?)

目標は明確でわかりやすく、はっきりしているほうがよいとされています。事務作業を効率化するといった目標の場合、もう少し具体的にしましょう。たとえば、「見積書の作成にかかる時間を10%削減する」などのようにします。

■ Measurable(その研修目標は定量的に計測可能か?)

研修後に達成度を測るには「定量的に計測できる目標にする」ことが重要です。達成度合いを定量的に評価できるようにすると、進捗が可視化されてモチベーションが上がります。もし数値化が難しいようであれば、目標までの進捗がわかるような表現にしましょう。「研修内の小テストで80点以上を取る」「5回以上質問する」などとします。

■ Achievable(その研修目標は現実的に達成可能か?)

高すぎる目標は現実味が薄れてしまうだけでなく、モチベーションも下げてしまいかねません。少し頑張ればできるという達成可能な目標や達成基準を研修ごとに設定し、成長を促しましょう。たとえば、「問い合わせ件数を10件増やすために、1日100件メールを送信する」などです。

■ Relevant(その研修目標は目的達成と関係があるか?)

Relevantとは、目的との関連性を意味します。会社の課題や部署、自分自身の目標との関連性がわかるようにしましょう。受講者個人の希望や願望になっていないかも確認が必要です。「EC販売強化のためにアクセス解析を学び、半年以内に訪問者数を20%増やす」などは、わかりやすい例といえるでしょう。

■ Time-bound(その研修目標は達成期限が決まっているか?)

達成期限が設定されていない目標は振り返りや見直しがなされないまま形骸化してしまいます。いつまでに目標を達成するかを決めておくことで、社内や従業員の変化をしっかりと追っていきましょう。また、研修内だけでなく、研修後の目標も設定しておくとよいでしょう。「受講後、3ヵ月以内にMOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)の資格を取得する」などもよいでしょう。

定性的な目標も示すことで受講者の理解を深める

ここまでSMARTの法則に沿って主に定量的な評価が可能な目標設定のポイントを見てきました。しかし、定性的な評価が適している研修もあります。たとえば、ハラスメント研修です。コミュニケーションスキル研修やスキルアップ研修などでも、研修後の望ましい姿を示すことで、受講者の理解が深まります。

ハラスメント研修では、「このようにふるまうことができる」「このような発言ができる」「このような言動を控える」といった望ましい状態が設定されていると客観的な判断がしやすいといえます。それに加えて、自分の言動チェックができるようなチェックリストを作っておくとよいでしょう。

▶︎ 関連記事:研修内容の種類と形式一覧! もう迷わない選び方チェックリスト付き

そのほかのフレームワーク

研修目的の達成に向けた目標設定①

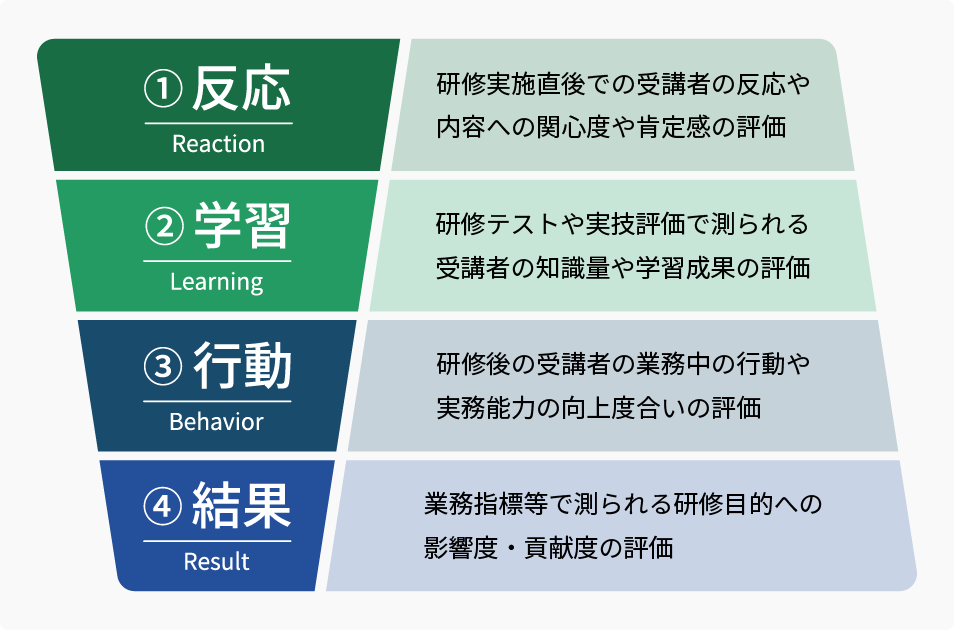

アメリカの経営学者カークパトリックが1959年に提唱した『4段階評価モデル』は、世界的に実用化されている評価方法です。「評価」とありますが、研修実施の結果において最上位レベル4では業績向上を目指す点で、研修目的設定へ応用できるといえるでしょう。

研修の目標を設定する際には、4段階評価モデルのどのレベルまで到達したいのかを明確にする必要があります。研修の達成度は4段階に分けられており、「レベル1:Reaction(反応)」「レベル2:Learning(学習)」「レベル3:Behavior(行動)」「レベル4:Results(結果)」へと高まる構造です。

▶ 関連記事:研修の効果測定方法とは? 評価基準の設定方法や具体例を解説

研修目的の達成に向けた目標設定②

次は、『行動目標』『評価条件』『合格基準』で構成される方法です。各項目をより具体的にすると、研修目標をスムーズに設定できます。OJT(On-the-Job Training:職場内研修)の要素が強い手法ですが、集合研修のように資料作成や日程調整等の手間がかかりづらいでしょう。

▶ 関連記事:【OJT・Off-JT】の活用法と使い分けのポイントを押さえて効果的な人材育成を実現!

行動目標

行動目標では、研修の結果として、具体的に「どのような行動を取るか」を重視します。たとえば、営業担当に「契約数を1.5倍にする」という目標を与えたとしても、その達成方法がわからなければただのお題目になってしまいます。ですから、「見込み顧客への連絡頻度を1.5倍にする」「訪問数を1.5倍にする」のように、最終的なゴールに到達するために必要な行動についての目標を設定することが重要となります。

評価条件

評価条件では、行動目標を行うときの条件や制限を明確にします。たとえば、見込み顧客への連絡頻度を1.5倍にすること顧客獲得が行動目標ならば、連絡の内容が「架電する」のか「メール送付する」のか、あるいは「見込み顧客のビジネスに役立つ資料を送付する」のかによって、受講者のアクションは変わってきます。

また、「上司を同伴せずに」「関連部署の担当者とチームを組んで」といった制限についても明確に決めておくことも重要です。条件や制限は、受講者層のレベルによって設定しましょう。

合格基準

受講者のみんながみんな100%目標達成できるに越したことはありませんが、モチベーションを下げないためにも、合格基準の設定では小幅なバッファーが必要です。ここでも数値化を用い、達成とみなすための程度を定めましょう。たとえば、「誤差1割以内で」や「上司評価で10段階中8以上の」などとなります。

行動目標・評価条件・合格基準の3つの手法を用いた場合の研修目標を、営業職を例にとってまとめてみましょう。

- 例①:「お問い合わせいただいているお客様方へ電話して、月に3件アポイントを獲得する」

- 例②:「飛び込み営業を毎日5件行って、商品説明を聞いていただく」

▶ 関連記事:目標管理制度(MBO)とは? OKRとの違いや導入方法などを解説

まとめ

研修の目的や目標設定では、まず研修の目的となる自社課題の設定が重要です。研修は自社課題を解決する手段を実現するために実施されます。設定した課題から研修までに落とし込むブレイクダウンで、研修目的と目標に一貫性が感じられるようにしましょう。達成の可否が明確に判断できる目的と目標になるよう、注意しながら設定してください。

社内研修を効率的に行う方法

ひとことで研修といっても、情報漏洩リスクの回避や法令遵守を徹底させるためのコンプライアンス研修など実施が不可欠なものだけでなく、従業員のマインドセットや技能の向上を図るスキルアップ研修といった人材育成目的のものまで、その種類は多岐に渡ります。

どれも重要なものではありますが、研修担当者や受講者が研修に充てられる時間には限度がありますし、予算にも限りがあるため、1回1回の研修の精度を上げる必要があります。

社内研修の受講管理・視聴解析・オンデマンド化ができる「millviポータル」

自社オリジナルの動画共有サイトを構築できる「millviポータル」には、研修を効果的・効率的に実施するための機能が揃っています。

- 1. 部署・職位等で柔軟に視聴権限を管理できるグループ管理機能

- 2. 動画の視聴ステータスや詳細な視聴行動を分析できる視聴解析機能

- 3. 研修内容に対するフィードバックを集めるアンケート機能

- 4. 研修内容の理解度を測るためのテスト機能

- 5. 視聴者が自分の業務スケジュールに合わせて研修を受けられるオンデマンド配信

- 6. リアルタイム・リモートでの一斉配信に向いたライブ配信機能

「millviポータル」を活用することで、実施にかかる工数を継続的に削減することで研修担当者や従業員の負担を軽減するだけでなく、企画→実施→効果測定→施策改善のサイクルを回すことができます。

また、オンライン・オンデマンドで研修開催ができるため、会場費や交通費、宿泊費などのコストを圧倒的に削減することも可能です。

|

社内研修をもっとラクに、 効果的にする「millviポータル」 |

|

|---|---|

|

「millviポータル」を もっと知りたい!  |

研修施策の改善や 活用方法のお問い合わせ  |

|

電話でのお問い合わせも常時承っております(平日10時~18時) |

|

03-6452-8917

03-6452-8917 シェア

シェア ツイート

ツイート